Por Margareth Acevedo*

Circula un video grabado en un rooftop de Beirut: una banda interpreta Wonderful Life (de Black) mientras el cielo se ilumina con misiles entre Irán e Israel. Esta escena viral condensa una paradoja inquietante: ¿cómo se vive en una zona de guerra? Es una pregunta ética, pero también poética: seguir tocando mientras el horror cae del cielo. Históricamente, las guerras han producido ruidos —bullicios trágicos— que marcan a quienes las atraviesan. Pero esta guerra parece, más bien, silenciosa: drones sin zumbidos, asesinatos quirúrgicos sin estruendo. ¿Cómo suena, entonces, la guerra?

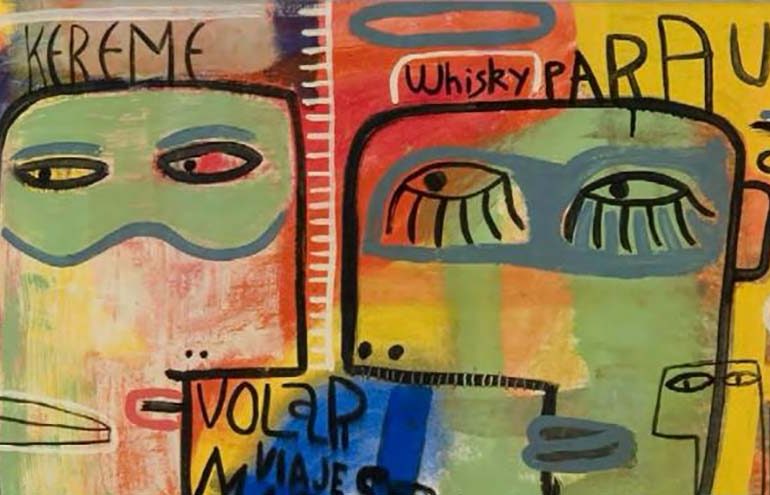

Emilio Fatuzzo Oleo y acrílico sobre tela

Desde la Antigüedad, el sonido —o su ausencia— se ha utilizado como arma para aturdir y confundir al enemigo. Tambores, trompetas y platillos componían una música al servicio del exterminio. Pascal Quignard recuerda que la música fue la única de las artes empleada en los campos de concentración: “Hay que escuchar esto temblando: los cuerpos desnudos entraban a la cámara de gas en medio de la música”[1]. Precisamente porque el oído no puede cerrarse, el canto de las sirenas nos captura, cada vez que puede. Es también el final de Senderos de gloria (1957), cuando los soldados franceses, antes de salir al frente, escuchan una canción de cuna interpretada por una joven prisionera alemana. Convocados por su canto, arrullados por ese laleo extraño pero familiar, se conmueven, sin saber que minutos después serían masacrados por las tropas alemanas.

Sin embargo, hoy las guerras suenan distinto: han migrado a otro campo de batalla, el virtual. El ruido —o su ausencia— ahora se manifiesta en las redes sociales. Escandaliza cuán rápido se olvidan, cuán rápido se acallan. Lo terrible es que su duración en las redes, no es comparable con sus marcas en lo real. La velocidad con la que una noticia desplaza a otra permite distraernos de la destrucción de los cuerpos. Ese laleo encantador que adormece, ahora vive en línea.

Hay discursos sobre las guerras, y hay relatos que construimos sobre nuestras propias guerras; estos últimos son los que interesan especialmente al psicoanálisis. Por eso las guerras ajenas se olvidan, excepto aquella en la que uno arriesgó su propio pellejo. M.-H. Brousse subraya ese punto enigmático: “las guerras, más que los períodos de paz, tienen ese poder de marcar el discurso” [2]. Podemos, efectivamente, no hablar de ello, guardar silencio, podemos incluso esforzarnos en evadirlas. Pero ¿eso implica que no exista remembranza, o que esa marca contingente deje de producir ruidos o efectos?

Freud se preguntaba por qué los soldados rememoraban sin cesar sus experiencias traumáticas de guerra[3]. ¿Por qué no podían simplemente olvidar? M.-H. Brousse (2015) comenta el documental Tsahal, de Lanzmann, sobre la guerra de Kipur. En él, un hombre relata cómo los ruidos de batalla y las voces en la radio lo llevaban “más allá de los límites acostumbrados”, a un “no-lugar inhabitable” donde su cuerpo se desbordaba ante olores y sonidos. Es lo que Lacan llama goce, ese más allá del principio del placer que la guerra impone a los cuerpos, y que el ritmo acelerado de las noticias contemporáneas nos desliza hacia su olvido. El horror adquiere fecha de vencimiento. Las guerras se acumulan con la misma rapidez con la que seguimos scrolleando. Pasamos imágenes de niños muertos, ciudades arrasadas, viendo la guerra pasar sobre un balcón en Beirut, mientras un real silencioso ilumina el cielo sobre una pantalla. La tragedia se convierte en ruido de fondo. Me interrogo, con el psicoanálisis, ¿qué tipo de ruido hacer, ante el horror marcado por las guerras?

*Psicóloga clínica, Psicoanalista en formación. Miembro bajo condiciones de la Nueva Política Juventud EOL.

NOTAS

- Quignard, Pascal, Odio a la música, El Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2012, p. 127-129.

- Brousse, Marie-Hélène, El psicoanálisis a la hora de la guerra, Tres Haches, Buenos Aires, 2015.

- Freud, Sigmund, (1920), Más allá del principio de placer, en Obras completas, Vol. XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1985.

Comments are closed.